Etat art masques automne 2023

Etat des lieux scientifique sur l’utilité et l’innocuité du port du masque facial pour la prévention du Sars-Cov2 en population générale.

Dr Carole Cassagne, PharmD, PhD; Dr Louis Fouché, MD,

Contributeurs au Conseil Scientifique Indépendant1. Aucun conflit d’intérêt avec l’industrie pharmaceutique, assurantielle, biomédicale ou vaccinale à déclarer.

Résumé:

La synthèse des données fournies met en avant plusieurs points clés concernant l’utilisation des masques en population générale pour la prévention de la contagion des infections respiratoires virales, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Voici les principaux éléments issus des documents que vous avez partagés :

- Efficacité des Masques :

- Plus de 150 études soulignent l’inefficacité des masques en population générale pour freiner la contagion virale du SARS-CoV-2.

- Les masques chirurgicaux n’offrent pas une filtration adéquate des particules virales, notamment celles de taille submicronique.

- Les masques de protection respiratoire (FFP) sont destinés principalement aux professionnels exposés à des particules potentiellement nocives.

- Effets Potentiellement Néfastes :

- Le port prolongé du masque peut entraîner des conséquences physiques et psychologiques, telles que le syndrome d’épuisement induit par le masque.

- Des études mettent en lumière une augmentation significative de la concentration de dioxyde de carbone (CO2) inhérente au port du masque, pouvant avoir des implications pour la santé.

- Des masques contenant des substances potentiellement toxiques, comme le graphène, ont été retirés du marché en raison de préoccupations pour la santé.

- Études et Méta-Analyses :

- Des méta-analyses, dont celle de Cochrane, concluent à l’absence de preuve démontrant l’efficacité du port du masque chirurgical ou N95 dans la prévention de la contagion à SARS-CoV-2.

- Des études, comme celle au Danemark (étude Danmask), indiquent une absence de réduction significative du taux d’infection chez les personnes portant des masques chirurgicaux.

- Risques de Contamination :

- Les masques peuvent être porteurs de bactéries et de champignons, potentiellement contaminant les utilisateurs.

- De multiples données montrent une augmentation de la capnie et une baisse de l’oxygène sanguin significatives et inacceptable chez les porteurs de masques.

- Les pratiques non conformes, telles que le port prolongé du masque sans respecter les normes de sécurité, peuvent accroître le risque de contamination.

- Appel à la Prudence :

- L’ensemble des données remet en question l’obligation généralisée du port du masque en population générale, en particulier chez les enfants.

- Des inquiétudes sont soulevées quant au respect des principes éthiques, notamment en ce qui concerne l’application de mesures non éprouvées sur une population saine et non consentante.

En conclusion, la synthèse des données suggère une balance bénéfice-risque défavorable pour le port généralisé des masques en population générale, mettant en avant des préoccupations liées à l’inefficacité perçue et aux potentiels effets néfastes sur la santé. Il est recommandé d’examiner attentivement les preuves scientifiques et de maintenir un équilibre entre les mesures de prévention et les potentiels risques associés.

Article:

Les autorités sanitaires à travers le monde ont imposé une obligation du port du masque facial dans les lieux publics, les écoles, les rues, les magasins, et tous les services de soins pour espérer endiguer la contagion liée au SARS-Cov 2. Le masque est devenu bien plus qu’une mesure non pharmaceutique parmi d’autres proposée pour freiner la transmission virale. Il est devenu, sans doute, le symbole de l’épidémie, l’objectivation de la présence d’un virus invisible. Mais a-t ’il le moindre effet sur la transmission virale et est-il vraiment sans danger ?

Nous ne traiterons pas dans cet article des cas particuliers des patients porteurs de maladies sévères ou profondément immunodéprimés. Leur singularité échappe aux résultats formulés en population générale par les études scientifiques. Le masque pour ces patients en tant que thérapeutique préventive d’une infection respiratoire doit être discuté individuellement au cours d’une consultation médicale. Une information claire, loyale et appropriée permettra une balance individualisée des bénéfices et des risques.

Les contributeurs au CSI ont rédigé et publié de manière collégiale, et sans conflit d’intérêt, plusieurs articles de synthèse sur le sujet à retrouver sur les liens en note. Les études scientifiques ont permis d’apporter certaines réponses aux questions d’efficacité, d’innocuité, et de rapport bénéfice-risque, liées à cette mesure non pharmaceutique. Leurs conclusions sont sans appel. Il existe à ce jour plus de 150 études qui montrent que le masque en population générale est inefficace pour freiner la contagion virale, et qu’il peut être même néfaste.

Il existe différents types de masques :

-

Masques chirurgicaux: dispositifs médicaux répondant à la norme NF EN 14683, qui assure l’efficacité de filtration bactérienne. Le test de filtration bactérienne consiste à exposer le masque à un aérosol de Staphylococcus aureus de 3 µm de diamètre et à dénombrer le nombre de ces bactéries qui ont réussi à passer au travers. A notre connaissance, cette norme ne teste pas l’efficacité de filtration pour des virus. La fuite au visage est importante. Selon L’INRS, “ils n’empêchent pas l’inhalation des particules” et ne filtrent pas les aérosols de taille submicronique.

-

Les masques alternatifs, généralement en textile, dont l’ANSM recommande une qualité de filtration au moins supérieure à 70 % pour les particules de 3 µm.

-

Rappelons que les virus Sars-cov-2 présentent un diamètre de 60 à 140 nm, soit environ 10 à 100 fois plus petit que la qualité de filtration recommandée. Selon l’avis de l’ANSM ces masques doivent avoir une étanchéité parfaite sur les côtés (ce qui n’a bien évidemment jamais été le cas) et doivent être utilisés dans le plus strict respect des gestes barrières (signant l’aveu de leur inefficacité).

-

Les masques de protection respiratoire considérés comme des EPI (équipement de protection individuel) consistent dans les masques FFP (1 à 3 soumis à la norme NF EN149 (ou N95 des autres pays). Ces masques sont habituellement réservés aux professionnels exposés à des poussières ou des particules (BTP, métallurgistes, menuisiers). Ils arrêtent théoriquement de 78% à 97% des particules. Cette efficacité est mesurée avec un aérosol de 0.6 micron de diamètre moyen (particules de 0.01 à 1 micron). Depuis 2009, la norme implique également un contrôle du pourcentage de fuite allant de 22% (FFP1) à 2% (FFP3). Selon l’INRS, les mécanismes de filtration étant identiques pour les aérosols d’origine biologique ou chimique, les résultats chimiques sont donc extrapolés aux aérosols biologiques.

La littérature scientifique tâchant de justifier l’emploi des masques émet des conclusions souvent ténues ou contradictoires. Par exemple, dans un article concluant que le port du masque prévient l’émission de gouttelette et d’aérosol contenant du Sars-cov-2, la lecture attentive montrait que seuls 3 et 4 sur 10 des patients positifs au Sars-cov-2 ne portant pas de masque expiraient des gouttelettes et des aérosols positifs en PCR pour le virus (ce qui ne préjuge pas de leur infectiosité, car cela peut-être des particules non-infectieuses). Aucun virus n’a été détecté dans les gouttelettes ou les aérosols exhalés par les patients ne toussant ou n’éternuant pas. La vraie conclusion est donc que les patients asymptomatiques n’exhalent vraisemblablement aucun virus détectable par PCR. Et parmi les patients symptomatiques, seuls 30 à 40 % exhalent par toux ou éternuements des particules virales, dont il reste encore à prouver qu’elles puissent être infectieuses…

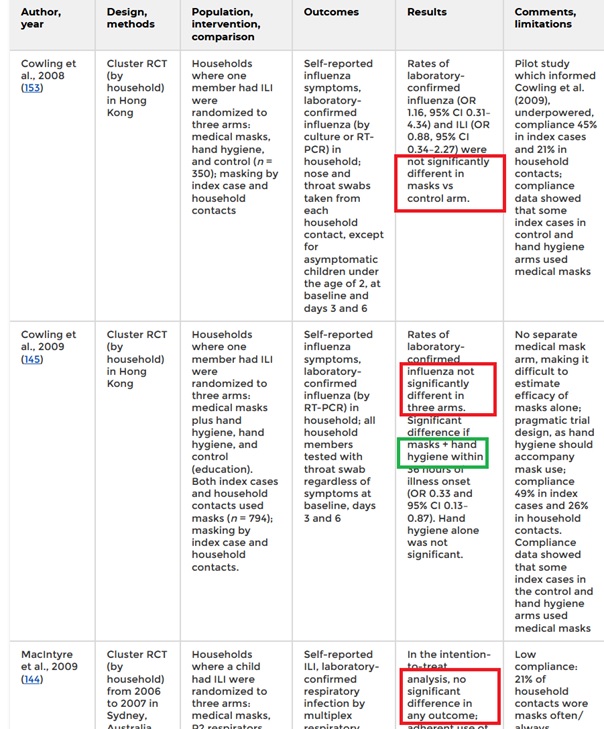

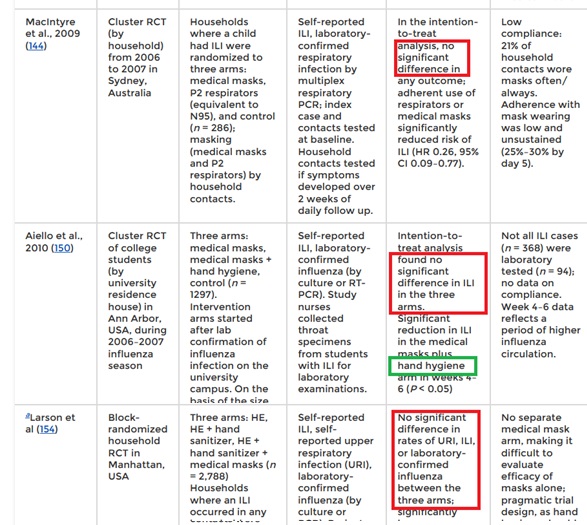

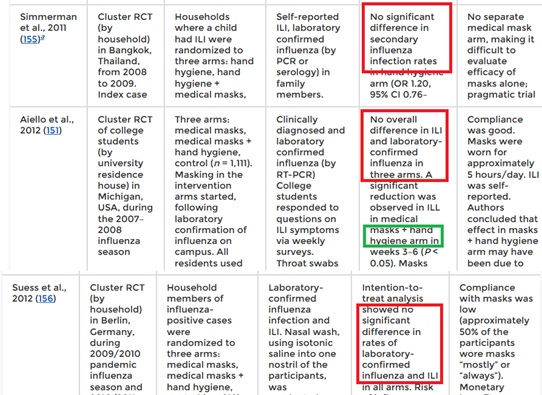

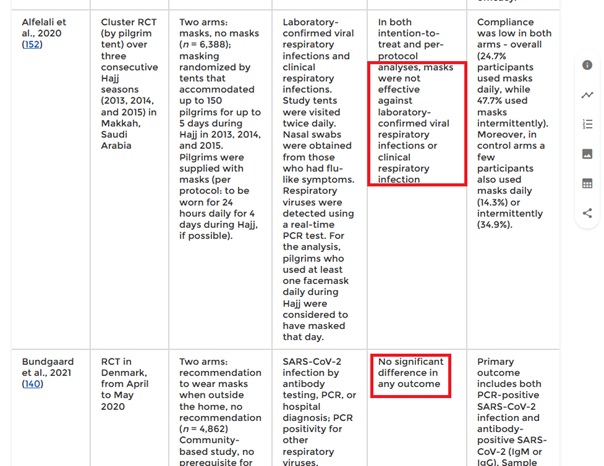

En revanche, la littérature montrant l’absence de bénéfice est abondante malgré les obstacles éditoriaux manifestes que rencontrent leurs auteurs. La plus grosse méta analyse sur le sujet a d’ailleurs été assortie à posteriori d’une mise en garde spécifique par l’éditeur en chef, pour ne pas faire conclure aux lecteurs que l’étude montrerait l’inefficacité des masques. Ce qu’elle montre très clairement ! Il existe donc une censure ou tout au moins une pression sur les conclusions des articles scientifiques allant à l’encontre de la doxa officielle. Malgré ce phénomène, les résultats scientifiques sont accablants. Ainsi la méta-analyse Cochrane, censée représenter le plus haut niveau de preuve, conduite par Jefferson et al., a montré de manière nette qu’il n’y avait aucune preuve permettant de conclure que le port du masque chirurgical, ou du masque N95, était différent du non port de masque dans la prévention de la contagion à Sars-Cov-2.

L’étude Danmask, conduite au Danemark par Bungaard et al., a enrôlé environ 6000 adultes dans deux groupes, masqués et non masqués, et a constaté que le port des masques chirurgicaux n’a pas réduit significativement le taux d’infection par le SARS-CoV-2 à un mois. Le masque ne constituait donc pas une mesure susceptible de protéger son porteur. Une gigantesque étude de cohorte espagnole sur près de 600 000 enfants âgés de 3 à 11 ans en milieu scolaire a montré que ceux portant des masques n’avaient pas plus ou moins d’infection à Sars-Cov2 que ceux sans masque. Elle concluait que l’obligation des masques en milieu scolaire était sans effet sur la transmission ou l’incidence du Covid.

Une autre méta analyse de 2017 regroupant 11 revues et 28 essais randomisés pour un total d’environ 26 000 patients, conclut que le masque chirurgical, FFP2 ou artisanal n’a pas d’effet significatif sur la transmission des infections respiratoires virales en population générale. L’utilisation des masques dans le contexte familial avec un contact malade n’a pas été associée à une réduction significative du risque d’infection dans aucune analyse, que les masques aient été utilisés par la personne malade, les membres de la famille en bonne santé ou les deux.

Dans un contexte de très grande pression politique et économique sur les choix éditoriaux des revues scientifiques, certaines méta analyses de revue de la littérature ont même conclu à l’envers de leurs résultats. Ainsi l’étude de Saunders tend à montrer que l’hygiène des mains a eu un effet protecteur important sur la transmission virale mais que l’utilisation du masque n’a pas eu d’effet protecteur significatif, mais conclut derechef qu’il faut poursuivre les mesures pour une future pandémie, mêlant dans le même sac deux résultats divergents.

Reste le contexte particulier du soin où des preuves plus solides de l’impact du port du masque chirurgical sur la contagion des maladies respiratoires virales sont nécessaires. La nuance à cet endroit doit être gardée. Le masque, chez les porteurs symptomatiques d’une infection respiratoire (toux ou éternuements), en vue de diminuer la transmission, pourrait être une indication résiduelle.

Si aucun bénéfice n’est clairement établi sur le port du masque en population générale, de nombreuses études pointent du doigt les dommages potentiels liés au port du masque. Nous exclurons les risques psychologiques, sociaux, économiques, sociétaux et éducationnels. C’est une évidence déjà maintes fois démontrée que le port du masque dans les lieux d’enseignement a été à l’origine au cours de ces trois dernières années de dommages considérables. La synthèse du collectif de Santé pédiatrique et des Mamans louves regroupe de nombreux arguments et constats qui doivent être connus des citoyens et des décideurs.

D’un point de vue strictement physiologique, la fonction respiratoire peut être trivialement résumée à deux objectifs: échanger les gaz respiratoires, O2 et CO2, entre dehors et dedans. Le CO2 doit être évacué de l’organisme, où il est produit par le métabolisme cellulaire, pour permettre le maintien d’un Ph adéquat. S’il s’accumule, le corps s’acidifie et une cascade d’effets péjoratifs se produit. L’O2, lui, doit être amené jusqu’au sang pour permettre le métabolisme cellulaire en aérobiose. Son manque répété et prolongé est à l’origine d’une souffrance hypoxique des tissus.

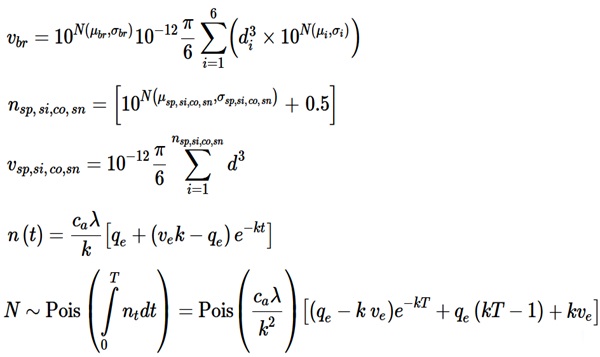

Sans surprise, le masque facial impacte la fonction ventilatoire et le transport des gaz respiratoires. Dans l’étude de Law et al., les mesures de CO2 dans l’air expiré montrent que le port du masque induit une augmentation moyenne de l’ETCO2 de 7,4 %. Dans l’ étude de Walach, le port des masques chirurgicaux ou FFP2 augmente le CO2 dans l’air inhalé à un niveau très élevé chez des enfants en bonne santé, induisant un danger pour leur santé. L’expérimentation montre que le CO2 inspiré augmente en moyenne de 13 000 ppm, que les enfants portent un masque chirurgical ou un masque FFP2. Ce chiffre est bien supérieur au niveau de 2 000 ppm considéré comme la limite d’acceptabilité et à celui de 1 000 ppm qui est normal pour l’air dans une pièce close. Martellucci et al., ont mesuré le CO2 inhalé chez 146 volontaires sains, portant des masques chirurgicaux ou FFP2. Qui était significatives très supérieures aux normes édictées par le droit du travail et les mesures de protection des travailleurs chez les adultes, les enfants et les personnes âgées,.

Kisielinski et al., dans une revue de la littérature scientifique sur les effets secondaires du port du masque, montrent que son port prolongé entraîne des conséquences significatives comme le syndrome d’épuisement induit par le masque associant détérioration psychologique et physique (chutes, fatigue, maux de tête, hypertension artérielle, troubles respiratoires et échauffement, troubles cognitifs, etc…). Driver et al. ont ainsi montré dans un essai randomisé chez des volontaires en parfaite santé que le port du masque impactait péjorativement les performances à un test d’effort.

Une revue de littérature sur les effets de déplétion à répétition en oxygène ou d’épisodes de surcharge en CO2 répétés, met en évidence la toxicité sévère sur les femmes enceintes et sur le devenir néonatal (et notamment le risque de malformations), les dommages neuronaux irréversibles et les troubles des fonctions cognitives (anxiété, troubles de la mémoire et des apprentissages, diminution des performances cognitives), ainsi que les atteintes des cellules reproductrices potentielles.

La toxicité des masques ne se cantonne pas aux seules conséquences immédiates des variations de conditions physiologiques, mais doit aussi être reliée à l’inhalation de particules toxiques ou infectieuses.

Les masques chirurgicaux ou les masques respiratoires type FFP2 ou N95 sont composés de molécules potentiellement toxiques (polypropylène, polyéthylène, etc ). De plus, d’autres produits toxiques peuvent également être utilisés lors du processus de fabrication comme le DMF et le dimethylacetamide connus pour être cancérigène, toxique pour le foie et perturbateur endocrinien.

En avril 2021, les autorités canadiennes ont retiré du marché des masques FFP2 contenant du graphène commercialisés par la société Shandong Shengquan, Ces masques aussi acquis en 2020 par les autorités françaises ont été distribués entre autres aux professionnels de santé. Le graphène était allégué comme biocide. La DGCCRF (Direction de la répression des fraudes) en France a ensuite retiré différents types de masques du marché suite à la présence de graphène (tissu, FFP2 en France, chirurgicaux). L’ANSES recommande l’utilisation de masques sans graphène étant donné qu’il n’a pas pu être prouvé l’innocuité des masques avec graphène qui donne des atteintes pulmonaires chez les animaux. Après une seule instillation intratrachéale chez la souris, il persistait du graphène dans le sang, le foie et la rate pendant plus de 28 jours.

L’étude de Ryu et al. a démontré que les masques KF94, équivalents corréens des FFP2, libéraient des concentrations suffisamment élevées de COVT (Composés volatils organiques totaux) pour être préoccupantes selon l’Agence fédérale allemande de l’environnement. Les masques dégagent des composés tels que le 1-methoxy-2-propanol, N,N-dimethylacetamide, n-hexane, and 2-butanone, connus pour être des toxiques humains. A partir de leurs résultats, il serait nécessaire d’ouvrir l’emballage du masque et de laisser le masque à l’air libre pendant au moins 30 minutes avant usage pour réduire la concentration de COV à des niveaux compatibles avec la santé humaine.

Une étude interpellante, réalisée par le médecin allemand Fögen, conclut que le port du masque obligatoire augmenterait le taux de décès par Covid de 50%. Cette étude émet l’hypothèse que la ré-inhalation permanente des agents infectieux chez les malades à cause du masque, dénommé à cette occasion “Foegen effect”, engendre une maladie plus grave avec un passage facilité du virus dans la circulation systémique.

Un autre risque est le développement des microbes dans le masque justifiant normalement la mise au rebut des masques usagés dans des systèmes de traitement des déchets spécifiques incluant l’incinération (DASRI). Les masques sont souvent portés plus de 4 heures d’affilés, rangés négligemment dans une poche de pantalon, remis plus tard. Ces pratiques ne respectent aucun des standards du soin: ne pas remettre son masque, l’enlever en le touchant le moins possible et le jeter dans une poubelle DASRI toutes les 4h. Ces règles ne peuvent en aucun cas être respectées en population générale. Le risque de s’auto-contaminer ou de contaminer son entourage par un masque impropre existe donc. Delanghe et al. a mis en évidence pas moins de 1.46×10^5 colonies bactériennes par masque en coton et 1.32×10^4 colonies de bactéries pour les masques chirurgicaux quand ils ne sont portés que 4h 24. Et ce sur les deux faces du masques Les bactéries étaient des E. coli, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter Streptocoques, Staphylocoques, les deux dernières espèces étant parmi les pathogènes les plus fréquents ,. Pas moins de 43% de ces germes présentaient des résistances à des antibiotiques usuels.

De plus, 48% des masques seraient contaminés par des champignons microscopiques viables tels que Aspergillus, Mucorales, Cladosporium connus pour causer des infections et / ou des phénomènes allergiques parfois dramatiques.

Conclusion: Balance bénéfice – risque défavorable.

La production scientifique sur la question des masques est arrivée à un retournement accusatoire complet, sommant les contradicteurs de devoir prouver l’inefficacité et la toxicité des mesures. En médecine, il revient à la thérapeutique de démontrer son efficacité par des expérimentations strictement encadrées. On n’applique sûrement pas en population générale une mesure hasardeuse à l’efficacité non éprouvée. Cela reviendrait à tester à grande échelle une modalité thérapeutique expérimentale sur une population saine, non consentante et sous contrainte. Aucun contexte d’urgence ne justifie cela. C’est manifestement contraire au code de Nuremberg sur la protection des personnes dans la recherche biomédicale.

La balance des bénéfices et des risques du port du masque en population générale pour la prévention de la contagion des infections respiratoires virales, en particulier en milieu scolaire, en particulier chez l’enfant est négative au regard des données de la science actuellement disponible. Le bénéfice, s’il existe, est au mieux douteux. Les risques sanitaires, psychologiques, sociaux sont, eux, en revanche avérés. Il faut avec force refuser l’obligation au masquage généralisé. Le masque est la négation du visage. Et le visage de l’autre est le fondement impératif de notre humanité dans la philosophie de Emmanuel Levinas. Ne l’oublions pas.